冷蔵庫や棚の奥から出てきたじゃがいも。ふと見ると、芽が出てしまっている…。この状況に直面したとき、あなたはどうしていますか?捨てるのはもったいないけれど、食べるのは不安。実は芽が出たじゃがいもをどうするかは、その状態や処理の仕方で安全かどうかが変わってきます。

この記事では、じゃがいもの正しい判断基準と、安全に活用する方法について詳しく解説します。

芽が出たじゃがいもを捨てるべきかの判断基準

安全ライン: 芽が小さい場合や全体がしっかりしている場合

芽が小さく、じゃがいもの全体が硬くしっかりしている場合は、以下の条件を満たせば安全に食べられる可能性があります。

芽のサイズ

- 芽が2mm以下の小さな状態であること。

- 芽の周囲に変色や柔らかい部分がないこと。

- 理由: 小さな芽には毒素の量が少なく、除去すれば安全性が高いからです。

外観と触感

- じゃがいもの皮がピンと張っていて、しわが寄っていないこと。

- 触ったときに硬さを感じられる状態であること。

- 理由: 新鮮なじゃがいもほど品質が高く、毒素の広がりが少ないからです。

処理方法

- 芽を深く切り取り、その周辺の部分も約5mm程度削り取ること。

- 皮は厚めにむき、調理前に水でよく洗う。

- 理由: 毒素は芽やその周囲に集中するため、これらを取り除くことで安全性が向上します。

調理方法

- 高温で十分に加熱(揚げる、焼く、茹でる)することで、毒素の量を減少させる。

- 理由: ソラニンやチャコニンは加熱により部分的に分解されるためです。

危険ライン: 芽が長く伸び、じゃがいも全体が柔らかくなったり緑色に変色している場合

芽が大きくなり、じゃがいも全体に異常が見られる場合は、以下のような理由から食用に適さないと判断されます。

芽の成長

- 芽が3cm以上に伸びている場合、毒素(ソラニンやチャコニン)の量が多くなり、摂取による健康リスクが高まります。

- 理由: 芽が大きくなるほど、毒素が増加する傾向があるためです。

皮の変色

- 皮が緑色に変色している場合は、ソラニンが皮部分に蓄積されているサインです。この毒素は高温で加熱しても完全に分解されません。

- 理由: 緑色は毒素が生成されている証拠であり、摂取することで中毒のリスクが高まるからです。

全体の状態

- じゃがいもがしわしわになり、柔らかくなっている場合、水分が抜け、品質が劣化しています。この状態では毒素が全体に広がっている可能性が高いです。

- 理由: 水分が失われると腐敗が進み、毒素が広範囲に分布するためです。

その他のサイン

- 特有の苦味や異臭がする場合。

- カビが発生している場合。

- 理由: 味覚や臭覚で異常が感じられる場合は、食品が既に劣化している証拠だからです。

比較表: 安全ラインと危険ライン

| 項目 | 安全ライン | 危険ライン |

|---|---|---|

| 芽のサイズ | 小さく(2mm以下) | 長く(3cm以上) |

| 外観 | 皮が硬くしっかりしている | 皮が緑色に変色している |

| 触感 | 硬い | 柔らかくしわが多い |

| その他の特徴 | 変な臭いがしない | 苦味や異臭がする |

| 処理の可能性 | 芽を除去すれば食べられる可能性が高い | 廃棄が推奨される |

捨てるべきじゃがいもの例

・芽がたくさん出ていて、一本一本が太く長い。

・じゃがいもの表面が緑色に変わり、全体的に色むらが見られる。

・全体的に水分が抜け、柔らかくなり腐敗の兆候がある。

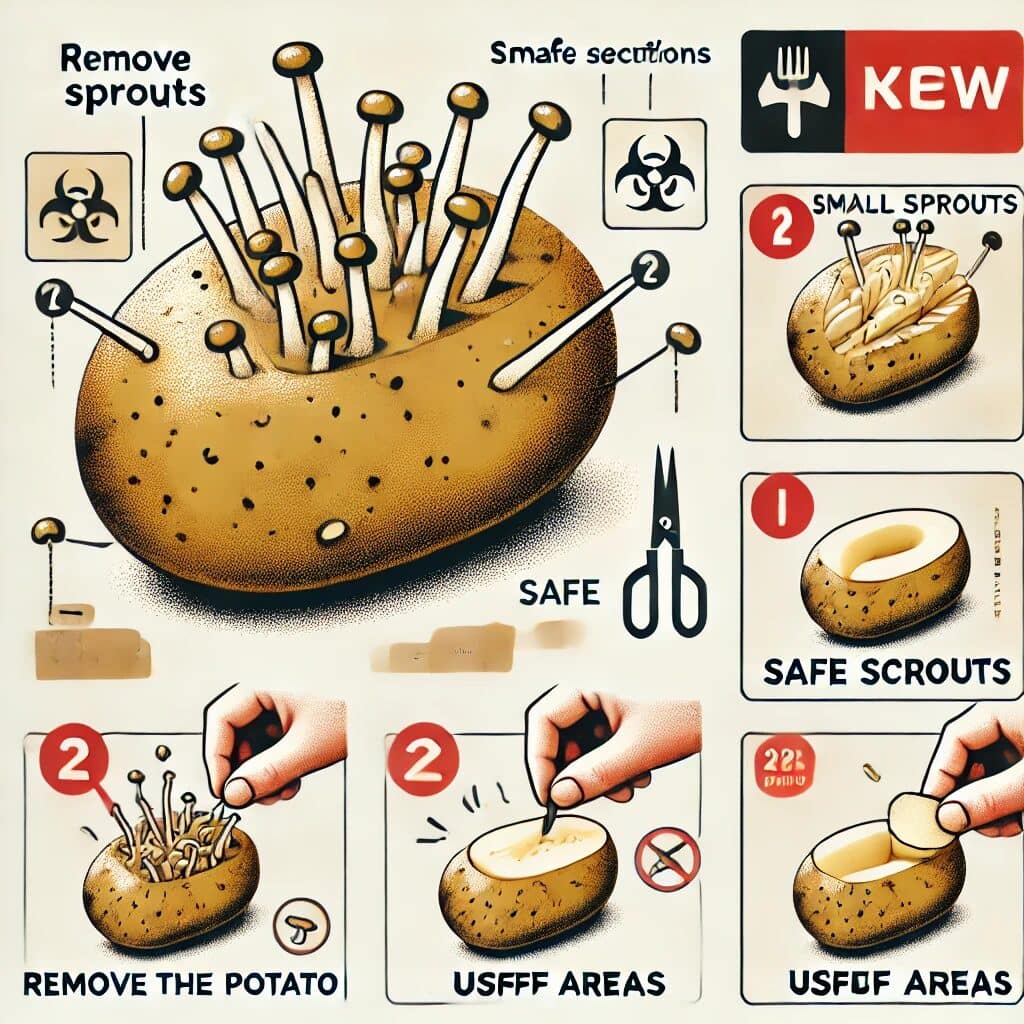

芽が出たじゃがいもを安全に活用する方法と注意点

じゃがいもにちょっと芽が出たのですが、どうしたらいいですか?

芽が出たじゃがいもを捨てるのではなく、安全に食べる方法もあります。以下の手順を参考にしてください。

- 芽を取り除く

- 方法: 包丁やピーラーを使い、芽を根元からしっかりと取り除きます。周辺の部分も約5mm程度深めに削り取ることがポイントです。

- 注意点: 切り残しがないように確認してください。

- 理由: 芽やその周辺には毒素が集中しているため、完全に除去することで安全性が向上します。

- 皮を厚めにむく

- 方法: 通常より厚めに皮をむき、芽が近い部分を特に丁寧に処理します。

- 注意点: 薄くむくと皮に含まれる毒素が残る可能性があるため、厚めにむくのが安心です。

- 理由: 皮にもソラニンが含まれることがあり、厚めにむくことでリスクを軽減できます。

- 調理方法を工夫する

- 方法: じゃがいもを十分に加熱します。茹でる、揚げる、焼くといった高温調理を行うことで、毒素の量を減少させることができます。

- おすすめレシピ:

- 茹でてポテトサラダに。

- 揚げてフライドポテトやコロッケに。

- 焼いてじゃがいもグラタンやオーブンポテトに。

- 理由: ソラニンやチャコニンは加熱により部分的に分解されるため、安全性が高まります。

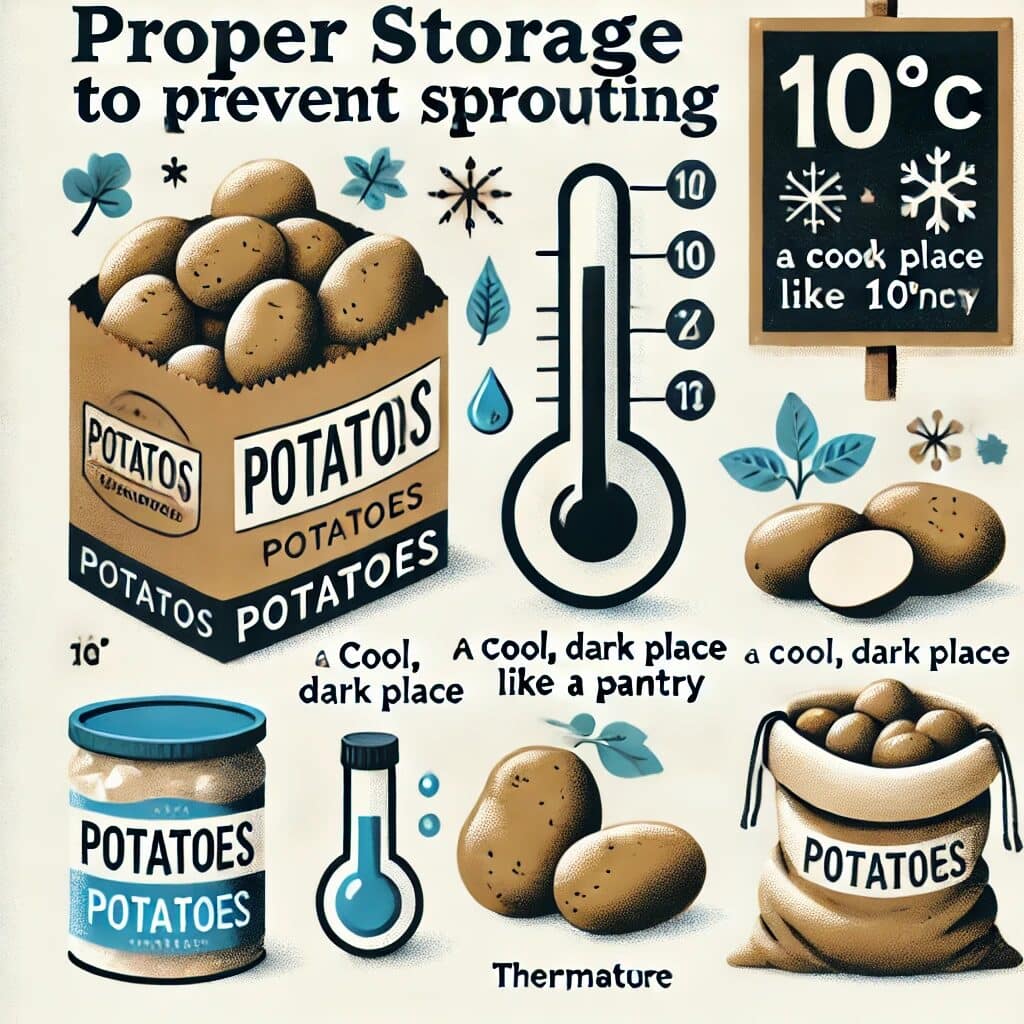

保存方法を工夫して芽を防ぐには?

芽を防ぐためには、じゃがいもの保存方法が重要です。

保存場所:

冷暗所(10℃前後)に保存することで芽の発生を抑えられます。

理由:

適切な温度と湿度を保つことで、芽の成長を遅らせることができます。

適切な保存方法:

光を遮るため、紙袋や布袋に入れる。

理由: 光が当たるとソラニンが生成されるため、光を遮ることが重要です。

玉ねぎなどエチレンガスを発生させる野菜と一緒に保存しない。

理由: エチレンガスはじゃがいもの発芽を促進するため、分けて保存する必要があります。

以下の表は、保存条件と芽の発生率を示しています。

| 保存条件 | 芽の発生率(1か月後) |

|---|---|

| 冷暗所 | 10% |

| 冷蔵庫(低温すぎる) | 20% |

| 明るい場所 | 50% |

芽が出る前に使い切る大量消費レシピ

ポテトサラダ: 大量のじゃがいもを一度に消費できる定番メニュー。

理由: 作り置きができ、家族全員で楽しめるため。

作り方: じゃがいもを茹でてつぶし、マヨネーズや塩コショウで味付け。お好みできゅうりやにんじんを加えて彩りをプラス。

ポイント: 大量に作って冷蔵保存が可能。翌日以降の副菜としても便利。

じゃがいもグラタン: 家族で楽しめるおかずとしておすすめ。

理由: じゃがいもの甘みを活かし、メインディッシュとして活躍するため。

作り方: 薄切りにしたじゃがいもを牛乳や生クリームとともに煮込み、チーズをかけてオーブンで焼く。

ポイント: チーズの量を調整して好みの濃厚さに仕上げる。ひき肉やベーコンを加えるとさらにボリュームアップ。

じゃがいもスープ: 冷凍保存が可能で忙しい日の一品に便利。

理由: 冷凍保存に向いており、時間がないときの簡単な食事になるため。

作り方: じゃがいもを茹でてミキサーでポタージュ状にし、牛乳やコンソメで味を整える。

ポイント: 冷凍保存する際は小分けにすると便利。解凍後に再加熱し、パセリを振りかければ完成。

じゃがいもチップス: おやつやおつまみにぴったりの手軽な一品。

作り方: じゃがいもを薄切りにして水でさらし、揚げるかオーブンで焼いてカリカリに仕上げる。塩やお好みのスパイスで味付け。

ポイント: 薄くスライスすることで均一に火が通りやすく、食感も良くなります。

理由: 少量ずつでも作れるため、芽が出かけたじゃがいもの消費に最適。

マッシュポテトのフリッター: 冷凍保存にも向いたアレンジメニュー。

作り方: マッシュポテトを丸めて衣をつけ、油で揚げる。チーズやハーブを混ぜると風味が増します。

ポイント: 冷凍保存する際は1個ずつラップに包むと便利。

理由: 簡単に作れて、お弁当のおかずやおやつに活用できるため。

まとめ

芽が出たじゃがいもでも、その状態を正しく判断し適切に処理することで安全に食べることができます。小さな芽の場合、芽とその周辺をしっかり取り除き、皮を厚めにむいて高温調理をすることで、安全に活用できます。一方、芽が長く伸びたり、皮が緑色に変色している場合は毒素が広がっている可能性が高く、廃棄することが望ましいです。また、芽の発生を防ぐためには、冷暗所での保存や光を遮る工夫が効果的です。保存方法を見直すことで、食品ロスを減らし、じゃがいもを無駄なく活用できます。安全性を最優先に、日々の食卓でじゃがいもを楽しみましょう!

コメント