長年住み慣れた家から、いよいよ引っ越しを考え始める30代のみなさん。

「荷物が多すぎてどうにもならない……」「新居にはスッキリした空間で暮らしたい!」と思っても、実際にどこから手をつけていいのか迷ってしまいますよね。そんなときは**“とにかく捨てる”**をキーワードにした断捨離がおすすめです。

この記事では、「引っ越し とにかく捨てる」を軸に、効率的かつ失敗しない断捨離のコツをわかりやすく解説します。これまで溜め込んできた荷物や思い出の品も、しっかりと向き合い、今後の生活を考えながら取捨選択してみましょう。最終的に荷物がコンパクトになり、スッキリとした新居での暮らしをスタートできるはずです。

引っ越し とにかく捨てる!で得られるメリット

まずは、「引っ越し とにかく捨てる!」を実践することで、どのようなメリットがあるのかを明確にしていきます。これまで物を捨てることに躊躇してしまった人も、メリットを理解できれば断捨離に取り組みやすくなるでしょう。

引越しで捨てたものが多いのは?

引っ越しのタイミングは、普段はなかなか腰を上げられない大掛かりな“片付け”を思い切って実行する絶好のチャンスです。実際、多くの人が引っ越し準備に取りかかった際に「こんなにも不要なものを溜め込んでいたのか……」と驚いた経験を持っています。

具体的には、以下のようなアイテムが大量に“不要品”としてリストアップされやすいです。

1. 衣類

- サイズが合わなくなった服

「また着られるかも」と思っていたものの、実際にはサイズが合わずタンスに眠っているケースが多いです。 - 流行が過ぎた服

トレンドが変わり、今のライフスタイルやファッションに合わない服が見つかることもしばしば。 - 数年間も着ていない服

改めて見直すと「もう着ないかも」と気づく服が意外と多く、段ボールのスペースを取るだけになる可能性が高いです。

2. 古い電化製品

- 動作が不安定なPCや家電

部屋の奥や押し入れに放置されたままで、処分のタイミングを逃していたもの。引っ越し準備で「あれ、これまだあったの?」と初めて思い出すことも多いです。 - 壊れかけの家電

修理費用がかかる、買い替え時期を逃した、などの理由で使わなくなり、保管だけしているケースが代表的です。

3. 雑誌や書籍

- 捨てるきっかけを見失った雑誌

読み返すつもりがなくても、「必要になったら困る」と思って残してしまいがち。 - 古い教科書や趣味の本

学生時代の思い出や、趣味に打ち込んでいた頃の本は手放しにくいですが、気づけば大量に積み上がり、収納スペースを圧迫していることが少なくありません。

4. 趣味用品

- しばらく使っていないスポーツ用品

例えばテニスラケットやゴルフクラブ、スノーボードなどは、1回の使用頻度が減るとそのままクローゼットの肥やしになりがちです。

- 途中で飽きてしまった楽器・道具

始めた頃のワクワク感が薄れ、そのまま保管されているケースです。楽器やスポーツ用品はサイズも大きく、場所を取ります。

なかでも大量処分の代表格:昔の服&本

長年住んでいると「いつかまた着るかもしれない」「思い出があるから捨てられない」などの理由で、服や本を先送りしてため込んでしまう人が非常に多いです。

しかし、いざ引っ越しが決まると、荷造りを通して本当に必要なものを見極める作業が始まります。すると「実はもう着ない」「二度と読まないかも」という判断に至りやすく、捨てる踏ん切りがつくのです。

引っ越しが断捨離を後押しする理由

荷物を運ぶコストと手間

段ボールの数が増えるほど、引っ越し業者への料金や運搬の労力が大きくなります。結果として「こんなに苦労して運ぶほどのものか?」と考え直すきっかけになります。

新居の収納スペース

新しい住まいでは今までと同じ収納量が確保できるとは限りません。必要最低限のモノで暮らそうと考えると、不用品を手放す決断がしやすくなるのです。

生活スタイルの変化

長年住んでいると気づかないうちにライフスタイルが変化し、使わないモノが溜まっていきます。引っ越しという“区切り”をきっかけに、過去の習慣や好みに縛られずに見直せるのがメリットです。

引っ越しで何から断捨離するのが良いですか?

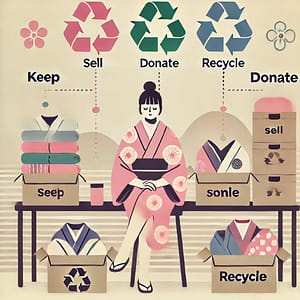

「いざ断捨離しよう」と思っても、目につくものから手当たり次第に捨てていては、途中で挫折しがちです。引っ越しで断捨離をするなら、**“カテゴリー別に仕分ける”**のが基本。たとえば、まずはクローゼット内の“衣類”から、次に“本棚の書籍”といった手順を踏むことで、作業がスムーズに進みます。

断捨離すべき優先度は下記のように考えると取り組みやすいでしょう。

| カテゴリー | 捨てる優先度 | ポイント例 |

|---|---|---|

| 衣類 | ★★★★★ | 季節外の服や着古した服、サイズが合わなくなった服を中心に処分 |

| 書籍・雑誌 | ★★★★☆ | 情報が古いもの、再読しないものは思い切って処分 |

| 電化製品 | ★★★★☆ | 故障している・ほとんど使わない家電やPCは修理も検討しつつ処分 |

| キッチン用品 | ★★★☆☆ | 使わない食器、壊れかけの調理器具を見極めて捨てる |

| 趣味用品 | ★★★☆☆ | 続ける気がない趣味の道具・昔のコレクションは思い切って処分 |

| 思い出の品 | ★★☆☆☆ | 写真や手紙など、無理に捨てる必要はないが、必要以上に多い場合は仕分け |

| 学習作品 | ★★☆☆☆ | お子さんの成長記録として取っておくか、写真やデータで記録して整理するのも手 |

このように、まずは使用頻度が低く、かさばるものから処分をはじめると効率的です。とくに衣類・本などはかさばりやすく、収納スペースの多くを圧迫しているため、積極的に処分しましょう。

引越し どれくらい捨てる?

個人差はあるものの、「荷物を3〜4割減らせる」というのは、断捨離を成功させるうえで大まかな目安としてよく挙げられます。なぜこの割合が適切といわれるのか、そして実際にどのようなステップで進めれば無理なく達成できるのか、もう少し具体的に掘り下げてみましょう。

なぜ30〜40%が目安とされるのか

「不要品の割合」は案外大きい

長年同じ家に住んでいると、気づかないうちに使わなくなったモノや、気持ちの面で「捨てられないモノ」がどんどん蓄積していきます。調査や実体験からも、こうした「ほぼ使っていない」荷物の割合が3〜4割近くにのぼるケースが多いことがわかっています。

実際に断捨離をした人の実感値

「引っ越しを機に断捨離をしたら、思った以上にモノが減った!」という体験談が多く聞かれます。中には「気づいたら半分近く減っていた」という声もあるほどです。引っ越し準備を進めると普段開けない押し入れの奥やクローゼット、戸棚などから数年放置されていたモノが大量に出てきて、最終的に3〜4割どころか、それ以上の不要品を処分したという例も珍しくありません。

生活スタイルの変化による“持ち物のズレ”

たとえば10年前には趣味だったモノも今は必要ない、子どもが成長して不要になったベビー用品が残っているなど、ライフステージの変化によって実際の使い道がなくなるモノが増えやすいのも要因の一つです。これらが全体の3〜4割を占めることもしばしばあります。

具体的に荷物を3〜4割減らすためのステップ

- カテゴリーごとに仕分けをする

まずは「服」「本・雑誌」「キッチン用品」「リビング用品」など、大きな分類で仕分けることがおすすめです。一気に家中を見渡すより、クローゼットや本棚など場所やカテゴリーを区切って処分対象を見極めると、段取りよく進められます。 - “使う/使わない”の判断基準を明確に

たとえば衣類なら「1年以上着なかったもの」、本なら「読み返す可能性が低いもの」といった基準をハッキリさせると捨てやすくなります。とくに、曖昧な理由で取っておくと結局捨てられませんので、厳しめの基準を設けるのがコツです。- 衣類の例:サイズが合わない、流行が過ぎた、そもそも着心地が悪い

- 本の例:絶版ではない、何年間も読んでいない、今後も読む予定がない

- 時期に分けて処分を重ねる

「引っ越し当日までに何回かに分けて処分したほうが良い」といわれるのは、 第一回目で捨て残したモノを改めて見直す“第二回目” を設けると、驚くほどスッキリ手放せることが多いからです。- 1〜2か月前:大まかに“不用品”と感じたものを仕分ける

- 2〜3週間前:もう一度仕分けし、迷っていたモノを最終的に判断

- 1週間前〜引っ越し直前:必要最小限だけを残し、最終的に不要とわかったものを処分

- 捨て方・売り方の工夫

不要品の捨て方として、自治体の粗大ごみや資源ごみとして処分するのはもちろん、まだ使えそうなものはリサイクルショップやフリマアプリを活用してお金に変えるのも有効です。「買い取ってもらえるなら捨ててもいいかな」という気持ちになるため、断捨離が進みやすくなります。

勢い任せに捨てすぎないためのコツ

“思い出の品”は慎重に

アルバムや手紙、子どもの作品などはむやみに処分すると後悔しやすいアイテムの代表格です。どうしても場所をとる場合は写真に撮ったり、スキャンしてデータ化したりして、必要な部分だけは形に残すという方法があります。

生活必需品や使用頻度の高いものをしっかりリスト化

どれだけシンプルに暮らしたい気持ちがあっても、生活に欠かせない家電や日用品は必ず必要です。勢いあまって手放してしまうと、あとで買い直すハメになるので、あらかじめ“絶対に必要”リストを作っておくと安心です。

途中経過を定期的にチェック

最初に「3〜4割を目指すぞ!」と意気込みすぎると、途中で疲れてしまうこともあります。何割ほどの荷物が減ったか定期的に振り返り、思いどおりにいかない場合は、もう一度仕分けを見直すなど、柔軟に修正を加えていきましょう。

計画性があれば“3〜4割減”も夢じゃない

・3〜4割という数字は、多くの人が「不要品だった」と実感する目安

・カテゴリーごとの仕分けや時期を分けた複数回の処分で、着実に荷物を減らせる

・勢いだけで捨てると大切なモノまで手放す恐れがあるため、判断基準を明確に

引っ越し前にしっかりと計画を立てて作業を進めれば、「最初は3〜4割のつもりだったけれど、最終的にはそれ以上減らせた!」というケースも珍しくありません。自分にとって本当に必要なモノと、そうでないモノを見極める力が身につくことも、断捨離の大きなメリットといえます。

引っ越しを機に、ぜひ一度、すべての荷物をゼロから仕分けする感覚を味わってみてください。驚くほど身も心も軽やかになり、新居での生活を気持ちよくスタートできるはずです。

引っ越し 断捨離 いつから?

「断捨離」は思っているよりも時間と手間がかかる作業です。さらに、自治体の粗大ごみ回収の申込みや、不用品買い取り業者の選定などを考えると、引っ越しの1〜2か月前には捨てるものをリストアップし始めるのがおすすめです。

1〜2か月前:捨てるもの・売るものをリストアップ

2〜3週間前:自治体回収の申込み、不用品買い取り業者への連絡

1週間前:大型の家具や家電の運搬・処分

引っ越し前日〜当日:生活必需品以外を最終チェックして処分

こうして段階的に進めることで、不要な慌てや二度手間を減らすことができます。

失敗しない引っ越し とにかく捨てる!実践ステップ

ここからは、具体的に断捨離を進めていくステップを紹介します。引っ越しで「とにかく捨てる」を実践する際に気をつけたい点もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

自治体

不要な家具や家電製品などの処分には、住んでいる自治体の回収サービスを利用する方法があります。自治体によっては、粗大ごみの収集日が月に1〜2回程度しかなかったり、事前の電話・インターネット予約が必須だったりすることもあります。自治体回収は比較的安い料金で処分できるケースが多い反面、申し込みから収集日までの時間的余裕や、細かな分別ルールを守る必要があるなど、手間やスケジュール管理が意外と大変です。

自治体回収を賢く利用するためのポイント

回収日程・申し込み方法の確認

自治体によっては、粗大ごみの収集日や受付方法(電話・インターネット)が限られている場合があります。多くの自治体では、「月に1〜2回の収集日しかない」「収集日の○日前までに必ず予約が必要」などのルールを設けていることが一般的です。

- 自治体の公式サイトや広報紙で粗大ごみ回収のスケジュールを調べる

- 申し込み方法(電話の場合は受付時間、ネットの場合は受付フォームや締切日)を確認する

- 予約可能な枠がすぐに埋まってしまうこともあるため、引っ越しの1〜2か月前には把握しておきましょう。

粗大ごみ処理券(シール)を購入・貼付

多くの自治体では、粗大ごみを出す際に**「粗大ごみ処理券」**をコンビニや指定販売店で購入し、廃棄物本体に貼り付ける必要があります。処理券には購入金額が設定されており、処分する品目・大きさ・数量に応じて必要な枚数が変わります。

- 事前に自治体のサイトなどで品目ごとの処理手数料を確認

- 処理券の購入金額は数百円〜数千円までさまざま

- 収集日当日までに忘れずに券を貼り付けないと回収不可の場合もある

自治体指定の出し方・出す場所を守る

申し込みをして粗大ごみ処理券を貼り付ければ完了……というわけではありません。自治体ごとに「収集場所は自宅前」「マンションのごみ置き場」「指定場所」などが細かく定められています。

- 回収日前夜〜当日朝に指定された場所へ出す

- 出し忘れたり遅れたりすると再予約が必要になることもある

- 分解や解体が必要なものがある場合は、前もって作業しておく

直接持ち込みで安く済む場合も

一部の自治体では、**“自分で処分施設へ持ち込む”**と処理費用が割安になるケースもあります。特に、軽トラックや車に積んでまとめて持ち込める人は、スケジュールを柔軟に組めるメリットも。

- 持ち込み先の施設の営業時間や定休日を要確認

- 引っ越し前後で時間的な余裕があるなら、利用を検討してみる

リサイクル家電は別途対応が必要

テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法対象品は、自治体の粗大ごみとしては基本的に回収不可です。

- 家電量販店や不用品回収業者へ依頼してリサイクル料金を支払う

- 新しい家電を購入するタイミングで、販売店が引き取りサービスを行うこともある

注意点まとめ

・申し込みから収集日まで1週間以上待ちが発生する場合もある

・不用品の種類やサイズによって処分料金(処理券の料金)が変わる

・資源ごみとして回収可能なものは、指定の方法で捨てるルールを守る

・リサイクル法対象の家電製品は自治体では回収不可のことが多い

・解体や梱包が必要な場合は、収集日までにしっかり準備しておく

自治体による粗大ごみ回収は、比較的コストを抑えられる一方、期日の縛りや分別の細かさがあるため、計画的に動くことが重要です。早めに予約しておけば、余裕をもって粗大ごみや不用品を処分でき、引っ越し前後のバタバタを減らせます。とくに30代で長年住み慣れた家からの引っ越しだと、「こんなに捨てるものがあったんだ!」と膨大な不用品に驚くことも少なくありません。

しかしながら、自治体の回収サービスをうまく利用すれば、大型家具や家電をスムーズに処分できます。処理券を貼る場所や申込書の記入漏れなど小さな手続きミスがあると、当日に回収してもらえないケースもあるので、申し込みの手順や書類の確認は入念に行いましょう。

自治体回収を基本としつつ、買い取り業者や不用品回収業者との併用も検討することで、時間とコストのバランスをとりながら効率的な断捨離が可能になります。引っ越しの準備はどうしても慌ただしくなりがちですが、自治体ルールをしっかり把握して、賢く利用していきましょう。H3-1:自治体

不要な家具や家電製品などの処分には、住んでいる自治体の回収サービスを利用する方法があります。自治体によっては、粗大ごみの収集日が月に1〜2回程度しかなかったり、事前の電話・インターネット予約が必須だったりすることもあります。

注意点

申し込みから収集日まで1週間以上待ちが発生する場合もある

不用品の種類やサイズによって処分料金が変わる

資源ごみとして回収可能なものは、指定の方法で捨てる

自治体回収は比較的安い料金で処分できる場合が多いですが、時間や手間がかかる点も覚えておきましょう。

取引業者

大型家具や家電を処分する際、買い取り業者や不用品回収業者を利用するのも選択肢の一つです。自治体の粗大ごみ回収は安価ですが、買い取り業者を利用すればお金に変えられる可能性があります。

リサイクルショップ:まだ使える家具・家電はリサイクルショップへ持ち込むことで買い取ってもらえることがある

不用品回収業者:一度に大量の不用品を処分できる利点があるが、業者選びが重要(悪徳業者に注意)

ネットオークションやフリマアプリ:手間はかかるが、需要があれば高値で売れることも

ただし、ある程度の期間がないと値段がつかなかったり、希望価格では売れなかったりする場合もあります。

家具

大きな家具は引っ越し作業の中でも、もっとも負担のかかる荷物の一つです。新居に持ち込んでも使わなかったり、部屋のサイズに合わなかったりすることも考えられます。

・家具を処分するか迷ったら

・新居の間取りやインテリアに合うかどうか

・すでにガタついていたり、壊れかけていないか

・同じような役割を果たす家具が複数ないか

上記をチェックするだけでも、処分すべき家具が見えてきます。特に、引っ越し先が狭くなる場合は思い切った断捨離を検討しましょう。

学習作品

お子さんの描いた絵や工作、授業で使ったノートやテスト類など、思い出系の学習作品はかさばるわりに捨てづらい代表例です。長らく住んでいた家だと、子どもの成長とともに作品が山のように溜まっている方も多いのではないでしょうか。

上手な保管・処分のコツ

写真やスキャンでデータ化:作品すべてを保管するのではなく、撮影してデータとして残す

厳選して飾るor保管する:特別な思い出があるものや、子どもが気に入っているものだけを残す

子どもと一緒に選別:お子さんが納得できる形で捨てる・残すを決めると後悔しにくい

思い切って全部を捨てる必要はありませんが、引っ越しをきっかけに量を見直しておくと、あとあと収納に余裕が生まれます。

まとめ:計画的な「引っ越し とにかく捨てる」で、新生活を軽やかに!

引っ越しは、長年溜め込んだ荷物を見直す最高のチャンスです。物が多ければ多いほど、引っ越し費用も手間もかかり、新居での生活のスタートが重苦しくなりがち。そうならないためにも、早めの段階から**「引っ越し とにかく捨てる」**を意識して、計画的に断捨離を進めてみましょう。

- 1〜2か月前から不要物をリストアップし、段階的に処分へ

- 大型家具や家電は自治体回収・不用品回収業者・リサイクルショップなどを適宜活用

- 思い出系の品や学習作品は写真やデータ化でコンパクトに

無理にすべて捨てる必要はありませんが、どれだけ“残したい理由”が明確かを考えることが大切です。本当に必要なものだけを残して新居に持ち込むことで、気持ちにゆとりが生まれ、新生活をより快適に始められるでしょう。

「とにかく捨てる」の断捨離に抵抗がある方も、ぜひ一度、**“不要な物を持ち続けるデメリット”と“スッキリした部屋で暮らすメリット”**を天秤にかけてみてください。身軽で気持ちよい新生活をスタートするための第一歩として、今こそ断捨離を始めてみましょう。

参考:断捨離スケジュールイメージ

下記は、引っ越し1か月半前からスタートする場合のスケジュールサンプルです。

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ 時期 │ やること │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│引っ越し1.5か月前 │・捨てる/売る物の仕分けを開始(衣類、本、趣味用品など) │

│ │・家具や家電で不要なものをリストアップ │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│引っ越し1か月前 │・自治体の粗大ごみ回収を予約 │

│ │・リサイクルショップへ持ち込むものの選定 │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│引っ越し2〜3週間前 │・不用品買い取り業者、不用品回収業者などに相談・見積もり依頼 │

│ │・学習作品や思い出の品をデータ化しつつ厳選 │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│引っ越し1週間前 │・大型の家具や家電を処分(回収・持ち込み) │

│ │・最終的に必要なもの以外は段ボールに詰めておく │

├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│引っ越し前日〜当日 │・生活必需品以外を最終チェックして処分 │

│ │・段ボールに中身のラベルを貼り分かりやすくまとめる │

└─────────────┴─────────────────────────────────────────┘

このようにスケジュールを細かく設定しておくと、段取りよく断捨離と荷造りを両立できます。ぜひ参考にしてみてください。

しっかりと荷物を絞った状態での引っ越しは、費用面でも効果が大きく、引っ越し業者に払うお金や自分で運ぶ手間も削減できます。さらに、新生活での収納やインテリアを考えるうえでも、スペースに余裕ができるためストレスが少なくなるでしょう。

自分にとって本当に必要なものを再確認し、不要なものを手放すのは、ある意味“人生の棚卸し”のようなものでもあります。この機会に、ぜひ**“とにかく捨てる”**を実践してみてください。新居での快適なスタートが切れるはずです。

以上、「引っ越し とにかく捨てる」をメインキーワードにした断捨離術のご紹介でした。これから引っ越しを迎える30代の皆さんが、新居でより良い生活をスタートできるよう、心から応援しています。

コメント