はじめまして。年度替わりのタイミングは、生活の変化に合わせて身の回りを整理したいと思う方が多い時期ですよね。特に「お守りはいつの間にか増えてしまい、どう扱えばいいかわからない…」「処分したらバチが当たるって聞くけれど本当なの?」とお悩みの方は少なくありません。本記事では、**「お守り捨てるバチ」**は本当にあるのか、どのように処分すればスムーズなのかを徹底解説します。

この記事を読むことで、

・お守りを処分する際に考えがちな不安の正体

・正しいお守りの処分方法やマナー

・年度替わりにスッキリと断捨離できるヒント

これらをしっかり理解できるはずです。ぜひ最後までお読みいただき、清々しい新年度のスタートを切る参考にしてください。

お守り捨てるとバチ当たる?を避けるための基本知識

はじめに、「お守りを捨てる」ことに対して多くの人が抱く不安や疑問について、基本的な知識を整理していきましょう。なぜお守りを処分するのに罪悪感を感じるのか、そもそも“バチ”とはどういう意味なのかといった点から確認してみると、より納得感を得られます。

お守り捨てたらどうなる?気になる運勢の変化

「お守り捨てたらどうなるの?」と不安に思う方は多いもの。実際にお守りを捨てることで、以下のようなことが気になるのではないでしょうか。

運勢が悪くなるのでは?

- 「神様を粗末に扱ってしまった」という気持ちから、不安が大きくなるケースがあります。

精神的に罪悪感を感じる

- せっかくいただいたものを捨てることが「悪いこと」だと感じる方もいます。

良いご縁を逃してしまうのでは?

- お守りに「縁結び」「交通安全」など、それぞれの御神徳があるため、それを手放すと心細いと思うことも。

しかし実際は、「お守りを捨てる=即バチが当たる」という直接的な因果関係があるわけではありません。そもそもお守りとは、神社仏閣のご神徳を形にしたものであり、それを正しく扱い、必要のなくなった時点で感謝とともにお返しする(返納する)というのが一般的な考え方です。

気になる方は、以下のように“まずは感謝の気持ちを伝え、丁寧に扱う”ことを意識してみるとよいでしょう。

感謝の言葉をかける(「守っていただいてありがとうございました」など)

できるだけ清潔に保管しておく(箱などに入れる・袋に入れる)

お守りは普通に捨ててもいいですか?迷う場合の判断基準

「お守りは普通にゴミとして捨ててもいいですか?」と聞きたい方も多いですよね。結論から言うと、おすすめできる処分方法ではないとされています。なぜなら、

・信仰心の有無に関わらず、由来のあるものを雑に扱うのは不快に感じる人が多い

・お守りには神様や仏様のご加護を宿していると考えられることが多い

という理由があるからです。たとえ信仰が薄いとしても、「ご利益が宿っているかもしれない特別なもの」と考える人がいるのは事実ですし、自治体や地域によっては、可燃ゴミや不燃ゴミとして扱うことを推奨していない場合もあります。

ですから、ゴミとして捨てるよりも「返納」または「清めて処分」する方が、気持ち的にもスッキリしやすいでしょう。

他人のお守り処分はどうする?礼儀とマナーを確認

では、家の整理をしていたら「自分のお守りではなく他の家族が放置しているお守りが出てきた…」というケースはどうすればいいでしょうか。一般的には、以下のようなステップで対応するとスムーズです。

- 持ち主に確認する

- お守りはあくまで個人と神仏とのつながりが込められているものです。

できれば直接「どうするのか」持ち主に聞きましょう。

- お守りはあくまで個人と神仏とのつながりが込められているものです。

- 許可を得たら代理で返納・処分

- 持ち主が遠方にいる、あるいは忙しくて行けない場合は、代理返納・代理処分することもやむを得ない場合があります。

- 気持ちの問題を考慮する

- 「処分したいけれどやっぱり不安」という場合は、持ち主が納得できる方法や場所で行うのが理想です。

他人のお守りであっても、できるだけ「所有者に確認する」というプロセスを踏むのがマナー。どうしても叶わない場合は、自分のお守りと同じ手順で返納・処分しても問題はないと考えられます。

お守り捨てるバチを回避する具体的な処分法

では実際に「お守りを捨てるバチ」を回避しながら、きちんと処分する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。年度替わりで物の整理を進める際に、手順を知っておけばスムーズに作業ができるはずです。

自宅 塩で清める方法と注意点

もっとも簡単に実行できる方法のひとつが、自宅でお守りを処分する際に「塩で清める」というやり方です。以下の表に、必要なものや手順をまとめてみました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 必要なもの | ・塩(できれば粗塩)・白い紙や半紙 |

| 手順①:お礼を伝える | お守りに対して「今まで守ってくれてありがとうございました」と感謝する。 |

| 手順②:塩で清める | お守りに少量の塩を振りかける、または塩を入れた袋に一時的に入れて清める。 |

| 手順③:包む | 白い紙や半紙で包み、神聖なイメージで保護する。 |

| 手順④:お焚き上げ | 可能であれば、お寺や神社の「お焚き上げ」に持参するのが理想。難しい場合は、自治体の分別ルールに従って「可燃ゴミ」として処分する。 |

注意点

- 自宅で焼却しないこと

- 屋外であっても、自宅での焼却は法律や安全面で問題を招く可能性があります。

- 近隣トラブルに配慮

- 匂いや煙など、近隣への迷惑を最小限にしましょう。

- お札(ふだ)などの場合は神社に返納する方が望ましい

- お守り以上に神聖視されることが多いので、自宅処分よりも返納をおすすめします。

お守りのゴミの処分方法は?自治体ルールをチェック

「どうしても近くに神社やお寺がなく、返納も難しい」という場合には、お守りを自治体のゴミとして処分するケースもあるでしょう。ただし、自治体によってゴミの分別方法や出し方のルールが異なります。

特に注意したいポイントをまとめました。

可燃ゴミか不燃ゴミかの確認

- お守りの素材によっては、金属が使われている場合もあります。

大量に処分する場合は事前問い合わせ

- 大量のお守りを一度に処分する場合、自治体のルールやマナーを確認しましょう。

清めてから出すと気持ちも楽

- 先述の塩や白い紙で清めてからゴミとして出すと、心理的負担が軽減されます。

また、お守りに用いられている袋や紐などを分解して、金属部分があれば不燃ゴミ、それ以外は可燃ゴミと分けるのも一つの方法です。年末年始や年度替わりはゴミの収集日程が普段と異なることも多いので、処分時期にも余裕を持って対応しましょう。

古いお守りを違う神社に返納したい東京の場合は?

「以前旅行先などで受け取ったお守りを、近所の神社に返納したいけれど、違う神社でも大丈夫?」という疑問もよく聞かれます。結論としては、多くの神社では違う神社であっても返納可能とされています。ですが、地域によっては対応に違いがありますし、神社によっては「当社のお守り以外は返納不可」としている場合もあるので、心配な場合は問い合わせると安心です。

東京での返納例

大きな神社を利用する

明治神宮や浅草神社など、大きな神社では返納を受け付けているところが多いです。

お焚き上げの時期を確認

年末年始や節分などのタイミングで「お焚き上げ」が行われているので、公式サイトをチェックしましょう。

郵送返納できる場合もある

遠方の神社では、郵送で受け付けてくれるケースも。事前に連絡するのがおすすめです。

東京の場合、著名な神社であれば広範囲からの返納を想定しているため、ほとんどの場合は快く受け付けてくれます。わざわざお守りを受けた神社へ直接行けなくても、身近なところで返納すると良いでしょう。

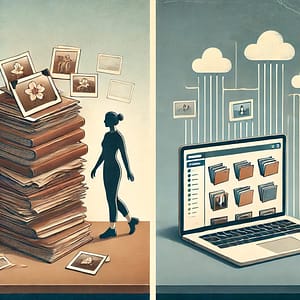

お守りの断捨離はどうすればいい?返納のポイント

最後に、「お守りを整理して断捨離したい」という方向けに、返納のポイントをまとめます。特に年度替わりは心機一転、新しい気持ちでスタートしたいと考える方が多いですよね。

タイミングを決める

- 一般的には正月を迎える前や年度末に返納する方が多いです。神社やお寺もその時期に合わせてお焚き上げを行うことがあるため、スムーズに対応できます。

複数のお守りをまとめて処分できるか確認

- 神社によっては「お焚き上げ料」としてお気持ち程度の金額を納める場合もあります。大量の場合はあらかじめ問い合わせするのが無難です。

返納が難しい場合の対処

- 近所に神社がない、忙しくて行けないなどの場合は、郵送での返納や「処分 自宅 塩で清める」方法を検討しましょう。

断捨離で生まれるメリット

空間の整理ができる

生活スペースが広く感じられ、気分もリフレッシュ。

新しい運を呼び込みやすい

不要なものを手放すことで、新たなご縁やチャンスを迎え入れやすくなると考える人も少なくありません。

管理しやすい

古いお守りが増えすぎると、どれがどの神社のものか分からなくなりがち。大切なお守りこそ丁寧に扱いたいですよね。

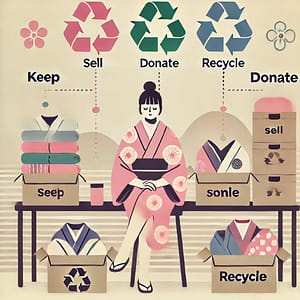

「お守り捨てるバチ」を気にせずスッキリ断捨離するために

ここまで、お守りを捨てることにまつわる「バチ」の不安や、具体的な処分方法について解説してきました。最後に、年度替わりにスムーズにお守りの整理を進めるためのポイントをまとめます。

そもそも“バチ”とは?

- 「お守りを粗末に扱ったから何か悪いことが起こる」という単純なものではありません。あくまでも“自分自身の心の持ちよう”が大切です。

返納か自宅処分かを選択

- 時間や環境に応じて最適な方法を選びましょう。返納先が見つからないときは自宅処分も選択肢です。

塩で清めると気持ちが整理しやすい

- ほんのひと手間で「大丈夫」という安心感を得やすくなります。

持ち主が分からないお守りは一報を入れる

- 家族や友人のものだった場合はトラブル回避のためにも確認が必要です。

処分方法の比較イメージ

下図は「返納方法の比較イメージ(例)」です。自分の置かれた状況や気持ちにマッチした方法を選びましょう。

┌────────────────────┬────────────────────┐

│ 神社へ返納する │ 自治体のゴミとして処分 │

├────────────────────┼────────────────────┤

│・お焚き上げで丁寧に処分される │・自宅からの処分が簡単 │

│・お守りとしての形がしっかり残る分 │・神社が近くにない、忙しい人向け │

│ 安心感を得られる(費用がかかる場合も)│・塩で清めれば心の整理もしやすい │

└────────────────────┴────────────────────┘

「お守り捨てるバチ」を回避するポイントは、感謝の気持ちを持ちつつ適切な方法で処分することに尽きます。無闇に「ゴミ箱へポイッ」と捨てるのではなく、少しの時間でも「ありがとう」と心を込めるだけでも、自分自身が後ろめたさを感じずに済むでしょう。

まとめ:お守りを整理して気持ち新たな年度へ

以上、「お守り捨てるバチ」を避けるための知識と具体的な処分法を中心にご紹介しました。年度替わりは新生活や環境の変化が多いタイミング。身の回りの整理をきちんとしておくことで、心地よく新しいスタートが切れるはずです。

- バチを恐れすぎず、必要なければ感謝して手放す

- 塩で清めたり神社での返納など、自分なりの納得感が得られる方法を選択

- 家族や他人のお守りでも、事前に意向確認など礼儀をわきまえて対応

大切なのは、お守り自体をどう扱うかよりも、神仏への感謝と自分自身の心の在り方だといえるでしょう。きちんと整理したら、ぜひスッキリした気持ちで新年度の目標や夢に向かって進んでみてください。あなたの一年がより充実したものとなりますように、心より応援しています。

コメント