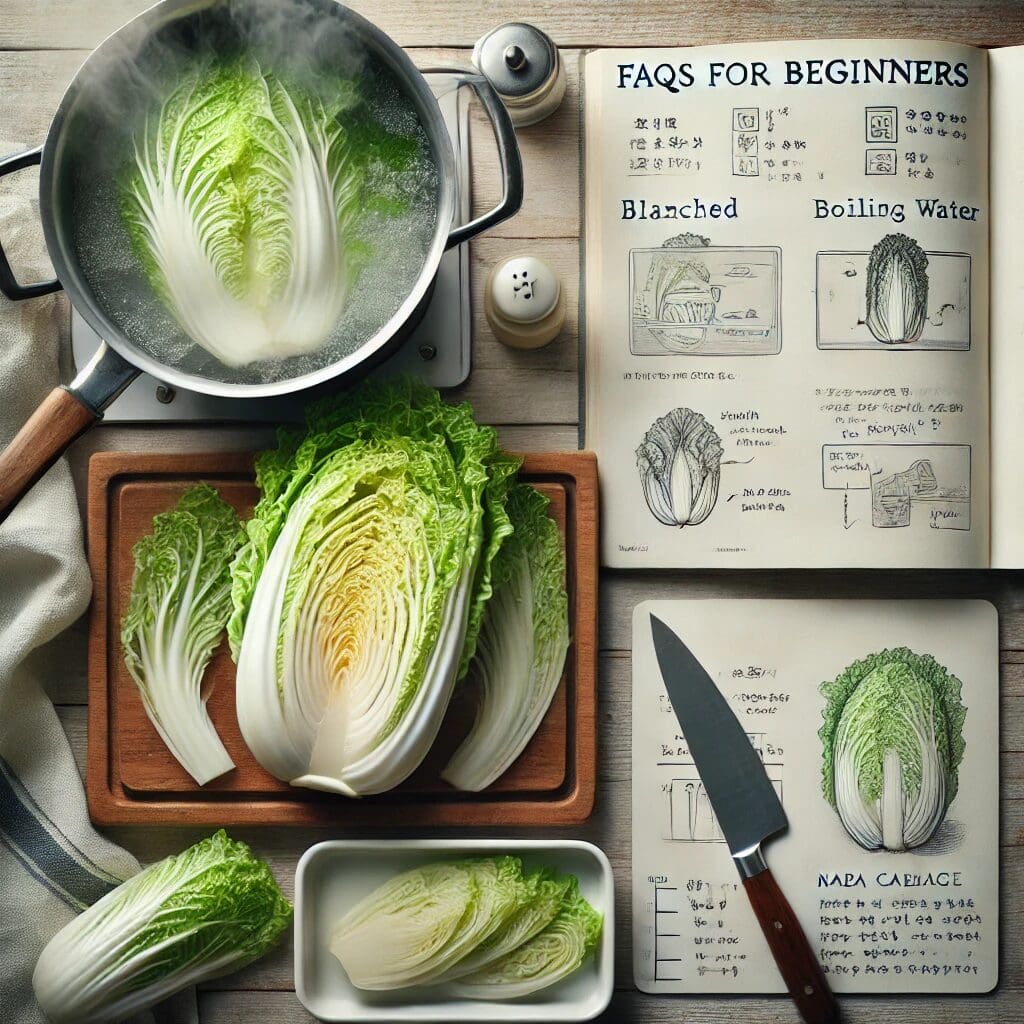

こんにちは。調理に不慣れな方でも分かりやすいように、今回は「白菜 外側 捨てる」をメインキーワードに、白菜のお役立ち情報をたっぷりとご紹介します。白菜は鍋や漬物など、日本の食卓で大活躍する野菜です。しかし、「外側の葉はなんとなく汚れている気がする」「農薬が気になる」「虫がついていそう」などの理由で、外側を大きく捨ててしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、白菜の外側を捨てるときの基本と注意点、保存時のポイント、さらに外側を有効活用するためのアイデアをまとめました。調理経験が少ない方にも分かりやすいように、イラストや表、具体的な手順を交えて解説していきます。ぜひ最後までお読みいただき、白菜を無駄なくおいしく楽しんでみてください!

白菜 外側 捨てるときの基本と注意点

白菜を扱うとき、外側の葉をどのように扱えばいいのか悩んだことはありませんか?スーパーで買ってきた白菜には、少ししおれた葉や、多少の汚れが付着している場合があります。そうなると「外側は全部捨てたほうがいいのかな?」と思う人も多いでしょう。しかし、むやみに外側を大きく取り除いてしまうと、食べられる部分を無駄にしてしまう可能性があります。

一方で、虫や農薬、黒ずんだ汚れが気になる場合も事実。そこでまずは、白菜の外側を捨てるにあたって押さえておきたい基本と注意点についてご紹介します。

白菜の外側と内側はどちらから外せばいいですか?

結論から言うと、多くの場合「外側の葉から順番に外す」のがおすすめです。理由としては以下の通りです。

外側の葉が汚れやすい

畑で育った白菜は、外側の葉から泥やホコリなどの汚れに触れやすいため、まずは汚れを含む外側から外すと衛生的に安心です。

栄養価は外側に多く含まれる

実は野菜の多くは、外側の葉に栄養素が豊富に含まれています。白菜の場合も、ビタミンCやカルシウム、食物繊維などが外側の葉に多めにあると言われています。厚く外側を捨てすぎると、栄養を捨ててしまうことになるので注意が必要です。

内側の葉を傷つけない

内側を先に外そうとすると、外側の葉との間でせっかく詰まった白菜の層を壊しやすく、葉が千切れたり傷がついたりする原因にもなります。外側から1枚ずつ丁寧にはがすようにすると、残った部分をきれいな状態で保てます。

調理に慣れていない方は、まず白菜を軽く水洗いしてから、汚れが目立つ葉を1〜2枚ほど外して調理するのがおすすめです。過度に外しすぎないよう、汚れの程度に応じて調整しましょう。

虫や汚れのチェック方法

白菜は葉が密集しているため、外側の隙間に虫や汚れが入り込んでいる場合があります。特に有機栽培や無農薬栽培の白菜では、虫が入り込んでいるケースも珍しくありません。以下の手順で、虫や汚れがないかをチェックしてみてください。

外側の葉を1〜2枚はがす

まずは泥や汚れが目立ちやすい外側の葉を外しましょう。傷んでいる部分や変色している部分があれば、その部分だけカットして捨てます。

葉と葉の間に虫がいないか確認

はがした葉の裏側や、葉と葉の間に隠れている虫がいないかをチェックします。小さなアブラムシや青虫などがついていることがあるので、見つけたら洗い流しましょう。

流水でしっかり洗う

外葉を使いたいときは、流水で丁寧に洗って汚れを落とします。しつこい汚れがある場合は、ボウルに水をためて葉を浸し、手で優しくこすり洗いすると効果的です。

傷んだ部分は包丁で切り取る

部分的に傷んだ箇所や黒ずんでいる部分があれば、周囲ごとそぎ落とします。傷んでいない部分は積極的に使いましょう。

表:白菜の外側葉のチェックポイント

| チェック項目 | 内容 | 対処法 |

|---|---|---|

| 汚れ | 泥、土、ホコリなどが付着していないか | 流水やボウルでのつけ洗いで落とす |

| 虫 | アブラムシ、青虫などが付いていないか | 見つけた虫は取り除き、該当部分を洗う |

| 傷み・黒ずみ | 葉がしおれている、変色している部分など | 変色している箇所を切り落とし、それ以外は使用可能 |

| カビ・異臭 | 白い粉のようなカビや変なニオイがしないか | カビ臭が強い場合はその葉を大きめにカットして処分 |

外側の葉を捨てる前に、まずは上記のチェックを実施してみてください。多少汚れや虫がいても取り除けるケースは多く、意外と捨てなくても使える部分が見つかりますよ。

農薬が気になるときの対処法

白菜は比較的虫がつきやすい野菜なので、農薬を使用して育てるケースも少なくありません。農薬が残留しているのでは…と不安を感じる方は、以下のポイントを押さえてみましょう。

流水でしっかり洗う

農薬は水に弱い種類が多いため、流水で葉を丁寧に洗うだけでも大幅に除去できます。特に外側の葉は、農薬が付着している可能性が高い場所です。

外側の汚れた部分は厚めにそぎ落とす

どうしても農薬が気になる方は、外側の葉を1〜2枚程度外すだけでなく、葉の表面を薄くそぎ落とすと安心感が高まります。

有機栽培や減農薬の白菜を選ぶ

スーパーや直売所で「有機」や「減農薬」といった表示のある白菜を選べば、通常栽培よりも農薬の使用量が少ないため、気になる方はそちらを活用しましょう。

農薬が絶対に嫌であれば、無農薬で有機栽培された白菜を入手するのがベストですが、価格が高かったり入手しづらい場合もあります。最終的には、「信頼できる生産者から購入する」「流水でよく洗う」などの工夫をすれば、心配は大幅に軽減できます。

白菜 外側 捨てる前に知る保存術

次に、白菜の外側をどのように保存したらいいのかをご紹介します。せっかく外側を無駄なく使おうと思っても、保管方法を誤るとすぐに傷んでしまうこともあります。特に調理に不慣れな方は、「買ったはいいけど使いきれずに傷んでしまった…」なんて経験があるのではないでしょうか?

そこで、外側の葉を捨てずに有効活用するためにも、まずは鮮度を保つ保存のコツをチェックしてみてください。

鮮度を保つ保存のコツ

1. 丸ごとの場合

芯をくり抜く

白菜を丸ごと保存するときは、芯の部分が呼吸をして水分を失いやすいので、包丁で芯の一部を円錐状にくり抜き、そこに湿らせたキッチンペーパーを詰めると鮮度が保たれます。

新聞紙やキッチンペーパーで包む

白菜をまるごと新聞紙で包み、立てて冷暗所に保管するのがおすすめです。冷蔵庫に入れる場合は、新聞紙をさらにビニール袋で覆い、口を軽く閉じて野菜室へ。こうすることで乾燥を防ぎ、外側の葉もしおれにくくなります。

2. カット済みの場合

切り口をラップで保護

カット白菜は傷みやすいため、切り口をラップでしっかり覆い、断面が空気に触れないようにします。

芯の部分に湿らせたペーパーを当てる

芯の周りから水分が失われやすいので、芯に湿らせたペーパーを当てておくと少し長持ちします。

野菜室で保管

温度が低すぎると傷みやすい場合もあるため、3〜5℃前後の野菜室が理想です。

表:丸ごと・カット白菜の保存比較

| 保存方法 | 丸ごと白菜 | カット白菜 |

|---|---|---|

| 芯の処理 | 芯を一部くり抜いて湿った紙を詰める | 芯に湿らせたペーパーを当てる |

| 包み方 | 新聞紙・キッチンペーパーで包む | 切り口をラップで密閉 |

| 保存場所 | 冷暗所 or 野菜室 | 野菜室 |

| 保存期間(目安) | 約2〜3週間 | 約1週間 |

| 外側を捨てる必要性の低減 | 外側の状態を都度チェックすれば長期間使用可 | 早めに使うほうが傷みにくい |

上記の方法を実践することで、外側の葉も比較的長く良い状態を保てます。外側を捨てる前に「まだ使えるかも?」と考え、保存方法を工夫してみてください。

カット白菜は外側から使うとどうなる?

「1/4カットや1/2カットの白菜を買ってきたけれど、どこから使い始めればいいの?」と悩む人は少なくありません。カット白菜の場合、以下のような特徴があります。

外側がしおれやすい

カット面に近い外側は空気に触れている時間が長いため、内側よりもしおれやすく変色しやすいです。

汚れや農薬の残留が外側に多い場合がある

カットされていると洗いにくい場合もありますが、やはり外側のほうが汚れや農薬が残っている可能性が高めです。

外側から使うメリット・デメリット

メリット

- しおれやすい外側を先に使い切ることで、余分に傷ませずに済む。

- 細かく刻む料理(鍋や炒め物など)に向いている。

- 外側の硬い食感を先に使うと、内側はシャキシャキのまま後日使える。

デメリット

- 栄養価の高い外側を早めに使うため、雑に扱うと栄養がもったいないと感じる場合もある。

- 内側が外気に触れるようになるため、保管期間が短くなる可能性がある。

基本的には、カット白菜は外側から順に使うのがおすすめです。外側を先に使うことで傷みを最小限にとどめ、残りはできるだけ密閉して保管しましょう。鍋や炒め物、スープなど火を通す料理から使うと、少々外側が硬くても食べやすくなります。

白菜の芯は捨ててもいいですか?

「芯の部分を使うか捨てるか迷う」という方も多いかもしれません。結論としては、芯も食べられるので必ずしも捨てる必要はありません。むしろ以下のような特徴があります。

シャキシャキとした食感

芯の部分は葉に比べて繊維がしっかりしているため、炒め物や漬物にすると歯ごたえが良くなります。

加熱すると甘みが増す

白菜は加熱により甘みが引き立つ野菜です。芯を薄切りにしてスープや鍋に入れると、独特の甘みと歯ごたえが楽しめます。

保存性が高い

芯の周辺は比較的水分の流出が少なく、しおれにくい傾向があります。捨てずに活用すれば、料理のかさ増しや食感のアクセントになります。

ただし、芯の根元側が変色していたりカビのような斑点がある場合は、その部分だけを切り落として捨てるようにしましょう。

白菜 外側 捨てる派と使う派の活用術

最後に、「やっぱり白菜の外側は捨てたい」という方と「なるべく使いきりたい」という方、両者に向けた活用術を紹介します。外側の使い方に悩む方も、ぜひ参考にしてみてください。

鍋や漬物で活かす方法

鍋料理に活かす

冬の定番・鍋料理では、外側の葉の利用が特におすすめです。外側の葉は煮込むほど軟らかくなりますし、旨味も出やすいです。また、芯の部分も細切りにして一緒に煮込めば、ほどよい食感が楽しめます。

漬物にする

白菜の漬物は、古くから日本で親しまれる保存食の一つ。塩だけで漬け込む浅漬けからキムチ風まで、幅広いアレンジが可能です。外側の葉は少し硬い分、漬物にするとパリッとした食感が味わえます。

炒め物・スープに活用

中華風の炒め物にするときは、外側の少し硬めの部分が食感のアクセントになります。スープなら時間をかけて煮込むことで柔らかくなり、旨味を吸収してくれます。

見分けやすい芯の取り方

外側の葉を活かすうえで、芯をどう処理するか迷う方もいるでしょう。

以下は芯の取り方の手順です。

根元をカット

まず、白菜を立てた状態で根元を少し切り落とします。これは土やゴミが溜まりやすい部分を取り除くためです。

外側の葉を1枚ずつ外す

汚れが気になる場合は1〜2枚外側を外し、その後は必要な分だけ葉をはがして使用します。

芯をカットする

芯が硬すぎる場合は、葉元の白い部分をV字にそぎ落としてもOK。ただし、薄めにそぎ落とせば十分食べられるので、調理法によって調整しましょう。

変色している部分を確認

芯の断面が茶色くなっていたり、黒い斑点があれば、その部分だけを切り落とします。全体が新鮮で白い断面なら大丈夫です。

芯が分かりやすくなると、外側だけでなく内側までスムーズに取り扱えます。少しでも異変を感じたら、変色部分は捨て、それ以外の可食部はしっかり活用してみましょう。

保存にも役立つ方法

外側を使う派でも、やはり全部使いきれない日もありますよね。そんなときに便利な保存方法をご紹介します。

茹でて冷凍する

外側の硬い葉をサッと茹で、ザルにあげて冷ましてから冷凍保存袋に入れて冷凍します。使うときは味噌汁や鍋、炒め物に凍ったまま加えればOK。食感が少し柔らかくなりますが、旨味は残ります。

塩もみして冷凍する

漬物にする前段階のように、ざく切りした外側の葉に塩を振り、水気が出てきたらギュッと絞り、ラップや保存袋に入れて冷凍庫へ。解凍後は浅漬けや炒め物に使えます。

乾燥させる

乾燥させた白菜(切干大根のようなイメージ)は、日持ちが良く旨味も凝縮します。やや手間はかかりますが、天日干しに挑戦してみると、炒め物や煮物に使いやすい食材になります。

これらの方法を使えば、一度に食べきれなくても外側を無駄にすることなく使い切ることが可能です。「白菜 外側 捨てるのはもったいないかも…」と思ったら、ぜひチャレンジしてみてください。

白菜の使い方をもっと知ることができるのがこの一冊

キャベツと白菜の歴史 (「食」の図書館) 単行本 メグ・マッケンハウプト (著), 角 敦子 (翻訳)

まとめ:外側を捨てるかどうかは状況次第!無理なく安全に使い切ろう

いかがでしたでしょうか。今回は「白菜 外側 捨てる」をテーマに、調理に不慣れな方でも分かりやすいように、外側の扱い方、保存術、活用レシピなど幅広く解説しました。以下のポイントを押さえておくと、外側を必要以上に捨てることなく、美味しく白菜を使い切れます。

- 汚れや虫、傷みの状態をしっかりチェック

→ 必要以上に捨てず、部分的に切り落として使えるところは活用。 - 農薬が気になる場合は流水でよく洗う

→ それでも不安なら、有機栽培や減農薬の白菜を購入。 - 芯も捨てずに使えば無駄がない

→ 加熱すれば柔らかくなり、漬物にすれば歯ごたえを楽しめる。 - カット白菜は外側から使うと傷みにくい

→ 内側は後回しにし、保存期間をできるだけ延ばす。 - 使い切れない分は冷凍や乾燥などの保存法を活用

白菜は旬の時期になるとリーズナブルな価格で手に入り、栄養も豊富です。外側をうまく使いこなせば、料理のレパートリーも広がるでしょう。ぜひこの記事を参考にしながら、白菜を丸ごと無駄なく楽しんでみてくださいね。

補足:初心者さん向け・よくある質問Q&A

Q:白菜の外側を生で食べても大丈夫ですか?

A:汚れや虫をしっかり洗い流し、変色がない新鮮な部分であれば問題ありません。サラダに使う場合は、硬さが気になる場合があるので、薄めにカットすると食べやすいです。

Q:白い斑点や黒い点があるけど食べられる?

A:白菜の外側や芯部分に黒い点々(ゴマ症)がある場合は、病気ではなくポリフェノールなどが集まったケースが多いです。基本的には食べても問題ありませんが、大きく変色している場合やカビ臭がする場合は取り除きましょう。

Q:芯を長期間保存するには?

A:芯だけを保存するよりも、葉と一緒のほうがしおれにくいです。もし芯だけを切り取って保存したいなら、軽く水気を拭き取ってラップで包み、野菜室に入れるか、カットして冷凍すると良いでしょう。

Q:鍋のとき、外側の葉はどんな切り方がおすすめ?

A:ザク切りまたは斜め切りがおすすめです。芯部分と葉部分を分けて切り、芯を細めに切れば火の通りがそろいやすくなります。

一口メモ:栄養たっぷり!外側の葉もぜひ活用しよう

下記は、文部科学省「日本食品標準成分表」等を参照した、白菜の内側と外側(可食部100gあたり)の推定栄養比較イメージです。実際は個体差や栽培方法などで異なりますが、「外側のほうが栄養が多め」という傾向があります。無理なく取り入れられるレシピを探して、ぜひ活用してみてください。

(※グラフイメージ)

┌───────┬───────┐

│ 外側 │ 内側 │

┌────┼───────┼───────┤

│ビタミンC│ 多め │ 普通〜少なめ │

├────┼───────┼───────┤

│カルシウム│ 多め │ 普通 │

├────┼───────┼───────┤

│食物繊維 │ 多め │ 普通 │

├────┼───────┼───────┤

│βカロテン │ 普通 │ 少なめ │

└────┴───────┴───────┘

外側の葉ほど、緑色が濃い部分にはビタミンC・カルシウム・食物繊維などが豊富に含まれていると言われています。ぜひ捨てずに賢く使ってみましょう。

長くなりましたが、ここまでお読みくださりありがとうございます。「白菜 外側 捨てる」という疑問に対して、少しでも解消のお役に立てれば幸いです。調理に不慣れな方でも、白菜の外側を上手に扱うコツは意外と簡単。ぜひ本記事を参考に、いろいろな料理に挑戦してみてください。白菜の外側をうまく活かせれば、節約やエコにもつながり、毎日の献立がさらに充実するはずです。

それでは、楽しい料理ライフをお送りくださいね!

コメント