近年、ペットブームと言われるほど多くの家庭で犬や猫が飼われるようになりました。しかし、その一方で「ペットを捨てる」「飼い主が手放す」といった問題も深刻化しています。特に、飼っているペットとの関係がうまくいかず、悩んでいる方々にとっては「もう手放さないと無理かもしれない」と感じる瞬間も少なくありません。ペットとの生活は喜びと共に困難も伴いますが、その負担に押しつぶされそうになることもあるでしょう。

本記事では、そんな悩める飼い主の心の負担を少しでも軽くし、ペットを捨てずに続けられる方法を探るために「ペット 捨てる理由 ランキング」をテーマに取り上げます。実際に多くの飼い主が直面する理由の上位を分析し、その背景や具体的な対策、そして今後の見通しについて詳しく解説します。ペットとのより良い暮らしを実現するためのヒントを提供し、最後までお読みいただくことで、少しでも安心してペットと共に過ごせる道を見つけていただければ幸いです。

ペット 捨てる理由 ランキングの実態を知る

ペットを捨てる行為は、法律的にもモラル的にも重大な問題です。ペットは家族の一員として愛される存在である一方で、飼い主との関係がうまくいかず手放す決断をする人々が後を絶ちません。では、なぜ多くの飼い主がペットを捨てる選択をするのでしょうか。ここでは、その背景にある主な理由と具体的な状況について詳しく見ていきます。

想定以上の飼育費用・負担

フードやトイレ用品、玩具などの消耗品に加え、定期的な健康診断や予防接種、万が一の病気や怪我に備えた医療費など、費用は積み重なっていきます。特に大型犬や特定の品種は、食費や医療費が高額になる傾向があります。

例えば、ある飼い主は愛犬の突然の病気に対応するために、まとまった医療費がかさみ、経済的に困窮してしまいました。このような予期せぬ出費に対処できず、ペットを手放す決断を余儀なくされるケースは少なくありません。また、ペット保険に加入していない場合、医療費の負担はさらに大きくなります。

時間的な制約・ライフスタイルの変化

転勤や引っ越し、結婚、出産など、人生の大きな変化が訪れると、ペットに十分な時間や注意を割くことが難しくなることがあります。

例えば、フルタイムで働く飼い主は、長時間の勤務や不規則な勤務時間により、ペットの世話や散歩に十分な時間を取れないことがあります。また、ペット可の住居が限られているため、引っ越し先でペットを飼い続けることが困難になる場合もあります。こうした状況下では、飼い主自身がペットに対して十分なケアを提供できず、結果としてペットを手放す決断に至ることがあります。

しつけの難しさ

しかし、しつけが思い通りにいかない場合、飼い主は大きなストレスを感じることがあります。噛みぐせやトイレの失敗、無駄吠えなどの問題行動は、日常生活に支障をきたすだけでなく、飼い主の精神的な負担も増加させます。

例えば、愛犬が家の中で頻繁に吠えることで近隣住民とのトラブルが発生し、ストレスが溜まってしまった飼い主は、最終的にペットを手放す選択をすることがあります。また、しつけに関する知識やスキルが不足している場合、問題行動の改善が難しく、飼い主が孤立してしまうことも原因の一つです。

飼う前に十分な下調べをしていないこと

衝動的なペット購入や、周囲の影響を受けてペットを迎えるケースが増えており、結果としてペットとの相性や飼育環境に合わないことが判明すると、飼い主はペットを手放す決断をすることがあります。

例えば、SNSやテレビで見かけた人気犬種を衝動的に購入した飼い主が、実際に飼育してみるとその犬種特有の運動量やしつけの難しさに対応できず、ペットを手放すことになったケースが多々あります。また、家族全員がペットの存在に同意していない場合、一人の飼い主がペットを飼う負担を感じ、最終的にペットを手放すこともあります。

その他の要因

上記の主要な理由に加えて、ペットアレルギーの発症やペット同士のトラブル、ペットの繁殖問題なども、ペットを捨てる原因となることがあります。例えば、新たに家族が増えた際にアレルギーが判明したり、複数のペットがいる家庭で相性が悪くなったりする場合、ペットの手放しを検討することがあります。

さらに、ペットの繁殖を抑制せずに飼育した結果、数が増えすぎて管理が難しくなり、ペットを手放す選択をする飼い主もいます。このような状況では、適切なペットの管理や繁殖に対する知識不足が問題となります。

ペットを捨てる背景には、経済的負担や時間的制約、しつけの難しさ、そして飼う前の準備不足など、さまざまな要因が絡み合っています。これらの問題に直面した際、飼い主はペットとの関係を見直し、適切な対策を講じることが求められます。ペットを手放す前に、専門家への相談やペットのための支援策を活用することで、飼い主とペット双方にとってより良い解決策を見つけることが可能です。

ペットは飼い主にとって大切な存在であり、その命を守る責任があります。ペットを捨てるという選択肢に至る前に、飼い主自身が抱える問題を理解し、適切なサポートを受けることが重要です。これにより、ペットとの幸せな生活を継続する道を見つけることができるでしょう。

保健所や愛護センターに収容されるペットの現状

ペットが捨てられると、多くの場合は保健所や愛護センターなどの施設に収容されます。これらの施設では、飼い主が手放したペットに新しい里親を見つけるための活動が行われています。しかし、全てのペットが新しい家庭を見つけられるわけではありません。特に、特定の犬種や年齢、健康状態にあるペットは、里親を見つけるのが難しい傾向にあります。

日本における殺処分の現状

残念ながら、日本では未だに多くの犬猫が殺処分されています。これは、収容されたペットの数が新しい里親を見つける数を上回っているためです。自治体によっては殺処分ゼロを目指す取り組みが進められていますが、現時点ではその目標を完全に達成するには至っていません。以下に、犬と猫の殺処分数の推移について詳しく見ていきます。

犬の殺処分数の推移

過去10年間で犬の殺処分数は徐々に減少しています。これは、動物保護活動の強化や里親募集の拡充、ペットショップでの適正な販売促進などが影響しています。しかし、年間数千頭に上る犬が依然として殺処分されており、完全な解決には至っていません。特に、大型犬や人気のない犬種は里親探しが難しく、殺処分の対象となるケースが多いです。

猫の殺処分数の推移

猫の殺処分数は犬よりも高い傾向にあります。これは、猫が屋外で自由に飼われることが多く、繁殖のコントロールが難しいためです。猫は独立心が強く、飼い主との絆が薄れやすいことも里親探しの難しさにつながっています。また、猫の繁殖管理が不十分な場合、収容施設における猫の数が急増し、結果として殺処分が必要となる状況が生まれやすくなります。

ペットを捨てる行為がもたらす重大な結果

ペットを捨てる行為は、単に飼い主とペットの問題に留まらず、社会全体に深刻な影響を及ぼします。以下にその主な影響をまとめます。

ペットの命の喪失

新しい里親を見つけられないペットは、最終的に殺処分される可能性が高まります。これは、ペット自身の命を奪う行為であり、動物福祉の観点からも大きな問題です。

飼い主の精神的負担

ペットを手放すことは、飼い主にとっても大きな精神的負担となります。ペットとの別れは悲しみや罪悪感を伴い、心理的なストレスを引き起こすことがあります。

社会的な問題の増加

放置されたペットが野良動物となることで、地域社会における安全や衛生面での問題が増加します。特に、野良猫や犬が増えることで、他の動物や人間とのトラブルが発生しやすくなります。

殺処分ゼロに向けた取り組みと今後の課題

自治体やNPO、動物愛護団体は、殺処分ゼロを目指す取り組みを積極的に進めています。具体的には、以下のような活動が行われています。

里親募集の強化

インターネットやSNSを活用した里親募集の拡充や、地域イベントでの動物の紹介活動が行われています。

避妊・去勢手術の推進

繁殖をコントロールするために、避妊・去勢手術の普及が進められています。これにより、無計画な繁殖を防ぎ、将来的なペットの数を抑制することが期待されています。

動物保護施設の充実

保護施設の設備やスタッフの増強を図り、収容されたペットがより良い環境で新しい里親を待てるように取り組んでいます。

しかし、これらの取り組みにも課題が残されています。資金不足や人手不足、地域ごとの動物愛護に対する意識の差などが解決すべきポイントです。殺処分ゼロを実現するためには、社会全体での意識改革と協力が不可欠です。

ペットを捨てる行為は、多くの犬猫が命を落とす結果を招き、飼い主や社会全体にも深刻な影響を与えています。日本では殺処分数の減少に向けた努力が続けられているものの、依然として多くのペットが命を落とす現状があります。これを解決するためには、飼い主自身の意識改革や、社会全体での動物愛護の推進が必要です。ペットを手放さざるを得ない状況に直面した際には、まず専門機関や動物愛護団体に相談し、最善の解決策を模索することが重要です。ペットと飼い主が共に幸せな生活を送るために、私たち一人ひとりができることを考え、実行していくことが求められています。

犬種によるリスクの差

一口に犬と言っても、その犬種や大きさによって飼育にかかる手間や費用は大きく異なります。たとえば、大型犬は食事量も多く、散歩に必要な距離や回数も増えます。さらに、しつけを怠ると力が強い分トラブルを起こしやすい面もあります。そのため、以下のような問題が生じることがあります。

大型犬は飼いきれず飼育放棄されやすい

子犬のときはかわいいと思って迎えたものの、成長して大きくなり飼い主の体力や経済力が追いつかず、手放されるケースが発生します。

流行犬種の問題

一時的なブームで人気犬種になった場合、飼い始める人が急増します。しかし、流行りが過ぎて飼い主の意欲やモチベーションが低下すると、飼育放棄されやすくなります。

犬に限らず、猫の種類(短毛種・長毛種など)によっても、お手入れの頻度や医療費に差が出ます。ペットを飼う前には、それぞれの特性を把握して、自分の生活環境と合っているかをよく考える必要があります。

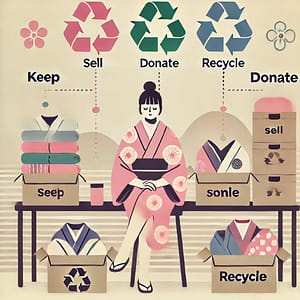

ペット 捨てる理由 ランキングと飼育放棄の実態

ここでは、実際に多く寄せられる「ペットを捨てる理由」の代表的なものをランキング形式で見ていきましょう。以下はあくまで一般的な傾向としてのイメージですが、ペットの犬猫だけでなく、小動物や鳥などにも類似のケースがみられます。

| 順位 | 理由 | 割合(例) |

|---|---|---|

| 1位 | しつけが上手くいかない | 30% |

| 2位 | 経済的負担が大きい(医療費・フード代など) | 25% |

| 3位 | 引越しや転勤で飼い続けられない | 15% |

| 4位 | ペットアレルギーの発症 | 10% |

| 5位 | 思ったより手間がかかる(トイレ・掃除など) | 10% |

| 6位 | 繁殖して数が増えすぎた(不妊手術をしていない) | 5% |

| 7位 | ペット同士のトラブル・相性が悪い | 5% |

※上記の数値はあくまで一例であり、地域や動物種類によって異なります。

しつけや費用面での問題が上位を占めていることがわかります。一方で、引っ越しや転勤、アレルギーなど、飼い主自身ではコントロールしにくい事情も少なくありません。

飼育放棄が起きるライフスタイルの変化

上記の理由でも触れましたが、ペットを飼い続ける上で大きな壁になるのが、ライフスタイルの変化です。特に、以下のような変化を経験した飼い主は要注意です。

転職や転勤で生活リズムが変わる

長時間の通勤や出張が増えると、ペットの世話や散歩の回数が減り、ストレスから問題行動を起こす可能性が高まります。

結婚・出産

家族構成が変わり育児の手間が増大すると、ペットに費やす時間やお金が十分に取れなくなり、結果的にペットが疎かになるケースがあります。

ペット不可物件への引越し

特に賃貸住宅の場合、ペット可の物件が少なく家賃も割高になる傾向があります。経済状況や場所の制約で、どうしてもペット不可物件を選ばざるを得ない場合も考えられます。

このような事情で「もう飼えない」と追い詰められる飼い主も少なくありませんが、本当に飼育放棄しか道はないのか、早めに相談できる機関や方法がないのかを検討することが重要です。

飼う前にチェックすべきポイント

ペットを飼育放棄する最も大きな原因の一つは、「飼う前に」十分なリサーチや自己分析を行っていないことです。以下のポイントをチェックしておきましょう。

経済状況の確認

毎月のフード代、定期的なワクチン接種、年1回以上の健康診断、必要があれば不妊・去勢手術、そして病気になったときの医療費など。年間で見るとかなりの出費になります。

ライフスタイルとの適合性

犬の場合、サイズや犬種によって必要な運動量が変わります。大型犬は毎日の散歩が欠かせないうえに距離や回数も多く必要です。猫や小動物でも、部屋の広さや温度管理など注意点はさまざまです。

家族や同居人の同意と協力

自分は「絶対に世話する」と思っていても、緊急時や仕事が忙しくなるときは家族の協力が不可欠です。家族全員が協力的かどうかの確認を怠らないようにしましょう。

これらを事前にクリアにしておくことで、後悔や飼育放棄を減らせる可能性が高くなります。

しつけにかかる負担の現実

しつけが上手くいかないことは、ペットを捨てる理由ランキングの上位に挙げられる大きな要因です。「ペットを捨てる」という言葉には強い否定的イメージがありますが、実際のところ、飼い主が抱える“しつけの悩み”は深刻です。主に次のような負担や悩みがあります。

噛みぐせや吠え癖の矯正

プロのトレーナーに依頼すると費用がかかりますし、自力で改善しようとすると時間や根気が必要です。

トイレの失敗やマナーの問題

散歩中の排泄問題なども含め、周囲からの苦情がストレスになることがあります。

精神的ストレス

「一生懸命やっているのにうまくいかない」という焦りから飼い主自身の精神的負担が高まってしまうこともあります。

しつけには時間と根気が不可欠です。特に保護犬・保護猫などは、前の飼い主との関係やトラウマによって馴染むのに時間がかかる場合も少なくありません。「失敗しても焦らず、長い目で見る」姿勢が大切です。

ペット 捨てる理由 ランキングの見通しと対策

今後の見通しを考える

ペットを取り巻く社会状況は、少しずつ変化しつつあります。

ペットフレンドリーな物件の増加

都市部では、ペット可のマンションや賃貸住宅が増えつつあります。しかし、その分家賃が高めに設定されていることが多いため、どの程度の負担を許容できるかの見極めが必要です。

ペット保険の普及

医療費が高額になるリスクを軽減するために、ペット保険を検討する飼い主が増えています。保険料の負担はあるものの、いざという時に医療費をカバーできる安心感があります。

ペットショップやブリーダーへの規制強化

無責任な繁殖を防ぐために法律が厳しくなり、ペットショップの環境やブリーダーの資格条件が見直される動きが進んでいます。これにより、衝動的な購入や不適切な販売の抑制が期待されています。

こうした取り組みは進んでいるものの、依然として「飼ってみたら思ったより大変だった」と手放す例は後を絶ちません。問題解決には、飼い主一人ひとりの意識改革が不可欠と言えるでしょう。

負担を軽減するための具体策

では、実際に「飼っているペットがうまくいかない」と悩んでいる方が、捨てる以外でどのような対策をとれるのでしょうか。いくつかの具体策を考えてみましょう。

専門家への相談(トレーナー・動物病院・カウンセラー)

しつけで悩んでいる場合は、ドッグトレーナーやしつけ教室、動物病院に相談するのが一番の近道です。また、飼い主側の精神的サポートをしてくれるカウンセラーもいます。

ペットシッターや一時預かりサービスの利用

忙しい時や長期出張のときなどは、ペットシッターやペットホテルに預けることで一時的に負担を軽減できます。費用はかかりますが、確実にペットを安全に保てます。

飼育費用の見直しとペット保険の活用

ペットフードやケア用品の選択を見直したり、ペット保険で医療費リスクに備えたりすることで、家計への圧迫を減らせる可能性があります。

地元のコミュニティやSNSで情報共有

地域の飼い主同士で困りごとや体験談を共有することで、新たな解決策を得られる場合があります。SNSやオンラインのコミュニティでも幅広く情報交換が可能です。

ライフスタイルに合わせた飼い方

ペットを飼ううえで重要なのは、自分や家族のライフスタイルとペットの特性が合っているかどうかです。例えば、以下のように考えてみましょう。

運動量を必要とする犬種を、十分に運動させられるか

仕事や家事が忙しくて散歩の時間がとれない人は、シニア犬や小型犬の中でも運動量が少なくて済む種類を検討すると良いでしょう。

留守番が長い場合は、寂しがりやのペットは避ける

猫や小動物など、単独で過ごす時間が比較的長くてもストレスが少ないペットを選択するのも一つの方法です。

生活環境を変えられる余地があるか

転勤が多い仕事の場合は、ペット可物件を探す努力をし続ける覚悟が必要です。また、家族の体制を整え、誰かがペットを見られるようにしておくと飼育放棄のリスクを下げられます。

ペットを飼うことは大変なことも多いですが、その分得られる癒しや喜びは計り知れません。ライフスタイルとペットの性格を考慮したうえで最適な選択をすることが、幸せな共存への近道になります。

まとめ

「ペット 捨てる理由 ランキング」を見てきましたが、実際には多くの要因が複雑に絡み合っています。経済的な負担、しつけの難しさ、ライフスタイルの変化など、飼い主の事情はさまざまです。しかし、ペットを捨てる行為はペットの命を奪うことにつながりかねません。保健所や愛護センターに引き取られても、新しい里親が見つからなければ殺処分の対象となってしまう現実があります。

一方で、ペットを飼うことで得られる喜びや癒しは非常に大きいものです。実際に飼い主さんの中には、ペットのおかげで孤独感やストレスが緩和され、日々の生活が豊かになったという方も多くいます。だからこそ、できる限り捨てるという選択肢を回避するために、次のような行動を考えてみてください。

- 飼う前に:自分の経済状況やライフスタイル、家族の協力体制を徹底的に確認する。

- 飼ってから:しつけや健康管理の知識を積極的に学び、必要に応じて専門家や周囲に相談する。

- どうしても難しいとき:早めに保護団体や信頼できる里親探しの仕組みに相談し、ペットの命を最大限守る道を探る。

「飼っているペットがうまくいかない人」にとっては、悩みが深まるあまり「もう手放すしかない」と感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、問題行動や経済的負担、環境の変化には必ず何らかの対処法があります。捨てる前にもう一度、専門家や家族、友人に相談してみてください。ペットとの関係を修復できれば、それはあなたにとってもペットにとっても大きな幸せにつながるはずです。

本記事が、みなさんがペットとの生活を見直すきっかけとなり、少しでも「捨てられるペット」を減らす一助となれば幸いです。あなたとペットがともに幸せな日々を送れますよう、心から願っています。

コメント