はじめまして。ここ数年、私たちを取り巻く社会情勢は劇的に変化し、それに伴って仕事や生活様式のあり方も大きく揺れ動いています。日々の生活をなんとか乗り越えようとしているなかで、「自分」を保ち続けることが苦しく感じたり、「いっそ何もかも捨ててしまいたい」と思う瞬間はありませんか?

特に、頑張っているのに報われないとか、周囲の期待に応えなければいけないのに疲れ切ってしまったという人ほど、「自分自身」に押しつぶされそうになることが多いように思います。そんなときに考えたいのが、「我を捨てる」という考え方です。

「我を捨てる 方法」というキーワードには、一瞬ハッとさせられるかもしれません。やみくもに「自分を否定する」ように聞こえるかもしれないし、「そんなものは無理だよ」と感じるかもしれません。しかし実は、「我を捨てる」とは単に自分を無理やり消してしまうことではなく、肩肘張らずに心を解放し、より自由に生きられるようになるための一つのメソッドといえます。

本記事では、現在の社会に疲れを感じている方に向けて、「我を捨てる 方法」の意味や背景、それを実践するためのヒントをわかりやすくまとめていきます。読んでいるうちに、「我を捨てる」ということが決して特別な行為ではなく、少しずつ意識を変えることで誰でも取り入れられるものだと気づいていただければ幸いです。

我を捨てる 方法を理解するために

「我を捨てる」とは、自分が何者であるかを否定することや、自分の存在意義を軽んじることとはまったく異なります。むしろ、“自分”という存在が本来もっている穏やかさや柔軟さを呼び覚まし、より自由に生きるための道筋といえるでしょう。この章では、その背景や基本的な意味合いを整理していきます。

仏教 名言に学ぶ「我を捨てる」意味と背景

「我を捨てる」や「自我を手放す」という考え方の源流の一つとしては、仏教の教えが挙げられます。仏教では「無我」という概念があり、そこには「不変の自我は存在しない」という意味があります。つまり私たちは固定的な「自分」という実体をもたず、つねに変化する存在なのだ、という考え方です。

たとえば、仏教で有名な名言のひとつに「諸行無常」があります。これは万物は常に移り変わるものであって、不変のものなどない、という意味です。同時に「一切皆苦」という教えも知られています。生きるうえで様々な苦しみと向き合わなければならない。それは変化から逃れられないからこそ起こるものでもあるのです。

背景として、釈迦は人間が苦しみから解放されるために、「我」に執着しすぎない生き方を説きました。そのスタンスは多くの仏教の名言につながり、現代を生きる私たちにも大きなヒントを与えてくれます。「我がある」と思い込むと、それを守ろうと苦しんだり、人間関係でも不要な争いが生まれたりします。一方、「自分」という存在が流動的であると理解することで、他者とのバランスをとりやすくなり、心が軽くなるというわけです。

「我を捨てる」とはどういう意味ですか?

「我を捨てる」とは、本来の生き方や自然なあり方を阻害するような「自分への執着」を手放すことといえます。

人間には本能的に自尊心や自己防衛の意識があるため、「自分」を守ること自体は自然なことです。しかし、それが強くなりすぎると、いらないプライドや相手との比較が生じ、不要なストレスや孤立を生んでしまいます。

たとえば、「自分はもっとすごいはずだ」「これができないのはおかしい」と過度に思い込んでしまうと、自分を大きく見せようとして無理をしたり、失敗への恐怖からチャレンジを回避してしまったりします。その結果、一層苦しさが増してしまうという悪循環に陥りがちです。

「我を捨てる」というのは、そんな過度の自己イメージや自己防衛本能をほどよく緩め、本来持っている柔軟な視点を取り戻すことです。相手との比較から解放され、他人の評価に依存しなくなることで、人生全体をより広く、豊かな視点で眺められるようになります。

日常で我を捨てる 方法を実践する

いざ「我を捨てよう」と思っても、現実的にどのように実践すればよいのかは悩みどころですよね。

たとえば「仏教の教えを学ぶ」「瞑想を行う」「自分を客観的に見るトレーニングをする」など、様々なアプローチがあります。しかし生活が忙しくて、じっくり向き合う時間が取れない方も多いでしょう。

ここでは、日常生活に疲れ切っている方こそ無理なく取り入れられるように、「いらないプライドを手放すコツ」や「自我を客観的に捉える視点」などを中心にお話ししていきます。少しずつ意識を変えるだけでも、日常の景色は変わっていくはずです。

いらないプライドを捨てる方法はありますか?

私たちが疲れてしまう要因のひとつに、「いらないプライド」があります。これは、自分を必要以上に大きく見せたいとか、他人に負けたくないとか、社会的に高く評価されたいといった「承認欲求」の強さから生まれるものです。もちろん適度な自尊心は、仕事や人間関係を円滑にする原動力にもなりますが、過度になると苦しみを生み出します。

いらないプライドを手放す方法としては、以下のステップが有効です。

今の自分を正直に認める

「わたしはここが苦手」「これをやるのは怖い」といった、自分の弱みをまずは素直に認めてみましょう。弱みを認めることは決して悪いことではなく、自分に優しくなるための第一歩です。

「完璧でなくてもいい」と許可を与える

多くの人が「失敗してはならない」「常に結果を出さなければならない」と思い込みがちです。しかし、人間は失敗しながら学び、結果を出せない日もあって当然。「完璧主義」を手放すと、心が軽くなります。

実際に「できない」を口にしてみる

プライドが邪魔をして、人からの頼み事を断れなかったり、「助けてほしい」と言えなかったりしていませんか? 思い切って「私には難しいです」と口にすることで、自分を追い込んでいた枠から抜け出す練習になります。

このように「自分が弱くてもいい」とか「誰かを頼っていい」と思えるようになると、いらないプライドに縛られなくなります。周囲との比較や競争で自分を追い詰めるのではなく、「自分のできることを淡々とやる」姿勢が身につくと、自然と心の余裕が生まれるでしょう。

自我を捨てるとはどういうことですか?

「我を捨てる」という表現に近い言葉として、「自我を捨てる」というフレーズもよく耳にします。両者の意味合いに大きな違いはありませんが、ポイントとしては以下のように整理できます。

執着をゆるめる

過度に“自分”にとらわれるのではなく、「自分が何者でもなく、何者にでもなれる」という自由を認めること。「~でなければならない」「~しなければならない」という縛りから解放されると、ものごとを柔軟に考えられるようになります。

外からの評価を過度に気にしない

他人の目や評価を基準にしすぎると、自分が見えなくなるばかりか、「認められたい」という気持ちが空回りする原因になります。あえて「他人にどう思われてもいいや」と開き直るのは難しいかもしれませんが、少しずつ訓練していけばその分野では心が軽くなるはずです。

客観視できる場所をつくる

日常の忙しさのなかにあっても、定期的に自分を客観的に見つめる「場所」や「時間」を持つことが重要です。たとえば日記を書く、静かな場所で数分だけでも呼吸に意識を向ける、自然を眺めながら散歩するなど、自分を狭い視点から解き放つ時間を意図的につくりましょう。

これらのポイントを意識すると、「自分」という存在が孤立したものではなく、変化しながら社会の一部として息づいている感覚を得やすくなります。すると自然と、不要なプライドや執着を手放していく道が開けてくるのです。

心と社会をつなぐ我を捨てる 方法

「我を捨てる 方法」を考えるうえで、もう一つ大切な視点は「心と社会とのつながり方」です。私たちは一人で生きているわけではなく、社会や人間関係のなかでさまざまな役割を担いながら生きています。だからこそ、個人の心の持ちようと同じくらい、社会の中でどう自分をとらえるかが大事になります。

ここでは「我を捨てる」ことで得られるメリットや、日常の景色がどう変わるか、そのための具体的な習慣や思考法、人間関係の築き方などを掘り下げてみましょう。

メリット・景色・バランス

1. メリット

「我を捨てる」といっても、自分を無理に消すわけではありません。むしろ“自分”をよりよく理解し、大切に扱うことにつながるのがメリットです。いらないプライドや常識に縛られていた部分が徐々にゆるみ、心の負担が軽くなるでしょう。また、他者や社会との衝突が減り、人間関係のトラブルからも解放されやすくなります。

2. 景色

「我」を手放していくと、これまで見えていなかった景色が見えてくると言われます。たとえば、仕事での成果や同僚・友人との比較にばかり注目していた人は、「ありのままでいる心地よさ」に気づくかもしれません。休日にふと外を歩いたとき、いつもなら見過ごしていた花の色や木々の揺れに目が留まり、「世界はこんなにも美しかったのか」と感じられるかもしれません。

3. バランス

「我を捨てる」というと、「完全に自己を消し去る」と極端なイメージを持つかもしれません。しかし大切なのは「ほどよいバランス」です。仕事で責任を持つべきところはしっかり持ち、人と協力して進める場面では柔軟に歩み寄る。そのとき、自分の意見をむやみに押し通す必要がないので、疲弊することも少なくなります。バランスがとれた状態こそが、「我を捨てる」メリットの中核といえるでしょう。

習慣・思考・人間関係から学ぶ「我を捨てる 方法」

1. 習慣

「我を捨てる」ためには、日々の習慣のなかに小さな工夫を取り入れるのがおすすめです。たとえば、

一日5分の瞑想や呼吸法:朝起きたときや寝る前に静かに目を閉じ、自分の呼吸に意識を向けるだけでも、心が穏やかになります。

感謝リストをつくる:その日に感謝できる出来事を簡単にメモする習慣を続けていくと、自分にとって当たり前だったことが「当たり前ではない」ことに気づき、謙虚さを育てるのに役立ちます。

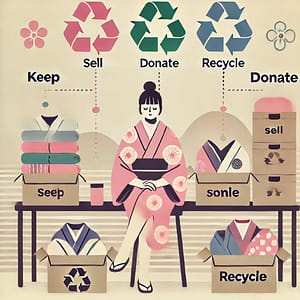

無理なく「断捨離」する:物を減らすプロセスは、意外と自分の心の執着を見直すきっかけになります。部屋にある使っていないものを少しずつ整理するのは、自分の“見栄”や“プライド”と向き合う機会にもなるはずです。

2. 思考

思考のクセも、「我を捨てる」ことを妨げる要因になりがちです。たとえば、「すべて自分の責任だ」「自分がもっと頑張ればいいんだ」という極端な責任感を抱え込んでいませんか? あるいは、自分と他人を比較して「自分はまだまだ足りない」と思い込みすぎてはいないでしょうか。

思考のクセに気づいたら、「本当にそうなのか?」と自分に問いかける習慣をもつだけでも違います。たとえば、嫌なことがあったときに「それは絶対に自分のせいだ」と決めつけそうになったら、「いや、状況を客観的に見れば、他の要素もあったんじゃないか?」と俯瞰してみるのです。これは簡単ではありませんが、少しずつ繰り返すことで、「我」を相対化できる力が育まれていきます。

3. 人間関係

「我を捨てる」ことで、対人関係が楽になるという声も多く聞かれます。いらないプライドを捨てると、他人に素直に「助けてほしい」と頼めるようになりますし、自分を飾らずに相手に向き合えるため、相手とのコミュニケーションがスムーズになります。

逆に、「我」を強く持っていたときは、相手に対して警戒心やライバル意識を抱いたり、他人の評価に振り回されたりして、まるで心に余裕がなかったかもしれません。しかし「自分を守ろう」としすぎることで生じる壁がなくなると、人間関係が驚くほどシンプルになります。「あなたはあなた、私は私」という距離感をうまく取りながら、相手の意見にも柔軟に耳を傾けられるようになるのです。

まとめ:疲れているあなたへ

ここまで、「我を捨てる 方法」をテーマに、その意味や背景、日常生活での実践法、心の変化や社会とのつながり方について考えてきました。「我を捨てる」という言葉は、一見すると難しく、あるいは「自分をないがしろにする」ようにも受け取れます。しかし実際は、自分を健全に守り、同時に他者や社会とバランスよく関わるためのヒントが詰まっています。

もしあなたが現在、「なんだか疲れてしまった」「自分がわからなくなった」と感じているなら、以下のポイントを思い出してみてください。

- 「我を捨てる」は自分を否定することではない

過度な自己防衛やプライド、周囲との比較から解放され、もっと楽に生きる手段です。 - 仏教の「無我」や名言から学ぶ

「すべて移り変わる」という諸行無常の視点を取り入れることで、「ここに固執する必要もないのかもしれない」という気づきが得られます。 - 日常の小さな習慣を見直してみる

瞑想や呼吸法、感謝リストづくり、ちょっとした断捨離など、簡単に取り組めることからスタートしましょう。 - 思考のクセをほどいていく

「自分がもっと頑張らなければ」「負けたくない」という意識を少し緩め、「今の自分でもいい」と受け入れる習慣を育てていくことが大切です。 - 「我」を捨てると人間関係が楽になる

無理に自分を大きく見せる必要がなくなり、「助けてほしい」と言えるようになります。心に余裕が生まれ、人との距離感が上手にとれるようになるでしょう。

多くの人が、社会のなかで期待や責任を背負い、常にがむしゃらに走り続けています。なかには、「自分はこうあるべきだ」「周囲が望む自分でなければいけない」といった強いプレッシャーを抱えている方もいるでしょう。けれども、本来のあなたはもっと柔らかく、自然体で生きる権利があるはずです。

誰かに頼ってもいい。いらないプライドを捨ててもいい。肩の力を抜いて、少しだけ自分を客観的に見つめてみてください。何もかも捨てなくても、少しずつ「いらない我」をほどいていくだけで、不思議と心が軽くなり、「今ここにいる自分」を大切に思えるようになるはずです。

現代社会のスピード感や多様な価値観に疲れたときこそ、「我を捨てる」方法を思い出してみることをおすすめします。それは逃げではなく、むしろ自分本来の力を取り戻すための行為。弱さを認め、足りない部分を許し、柔軟に変化することを受け入れる――その先には、いままで見えていなかった新しい景色が広がっているかもしれません。

どうか、「我を捨てる」という考え方を、あなたの心が少し苦しいと感じたときの支えとして活用してみてください。周りとの比較や理想に縛られていた自分を優しく手放し、今のあなたにとって大切なものは何かを静かに感じ取ってみてください。そうすることで、心の疲れを癒やしながらも、もっと豊かに生きるきっかけが見つかるはずです。

あなたの人生が、より自由で穏やかなものになりますように。小さな一歩でも、「我を捨てる」意識を取り入れてみることで、その道はきっと開かれていくでしょう。

コメント